杏林春暖千萬家、中華民族一家親——玉溪市中醫醫院民族團結進步示范創建工作紀實

玉溪市中醫醫院始建于1987年,是一所集醫療、教學、科研、預防、養生、保健、康復等為一體的中醫特色突出的三級甲等中醫醫院,現有院區占地23.1畝,建筑面積4.52萬平方米。職工939人,除漢族外,還有彝族、回族、白族等12個少數民族,少數民族職工155人,占全院職工總數的16.51%。自開展民族團結進步示范創建工作以來,醫院始終堅持黨對民族工作的領導,以鑄牢中華民族共同體意識為主線,聚焦“杏林春暖千萬家,中華民族一家親”,以“三舉措”畫好民族團結“同心圓”,用實際行動詮釋民族團結的中醫擔當。

(一)堅持黨建引領,筑牢民族團結“主心骨”。

堅持從政治和全局的高度認識和把握民族工作,制定《醫院創建全國民族團結進步示范市“進醫院”工作方案》,成立由黨委主要負責人任組長的領導小組,第一時間召開動員大會研究部署工作,將民族團結進步工作納入支部考核,組織開展專題知識測試,推進黨的工作和民族工作“同頻共振”。深入開展民族理論政策宣傳教育,領導班子發揮“頭雁效應”,利用黨委理論學習中心組、黨委會“第一議題”帶頭開展理論學習,各黨支部圍繞民族團結主題開展20次主題黨日活動,將民族團結納入“萬名黨員進黨校”重要課程,鑄牢黨員干部職工的中華民族共同體意識。依托宣傳欄、電子屏、微信公眾號等媒介廣泛弘揚民族團結進步價值理念,拍攝專題宣傳片,建設民族團結文化墻、主題壁畫、品牌雕塑、民族醫藥宣傳展板等陣地,在全院營造民族團結的濃厚氛圍。

(二)促進民族交融,凝聚民族團結“向心力”。

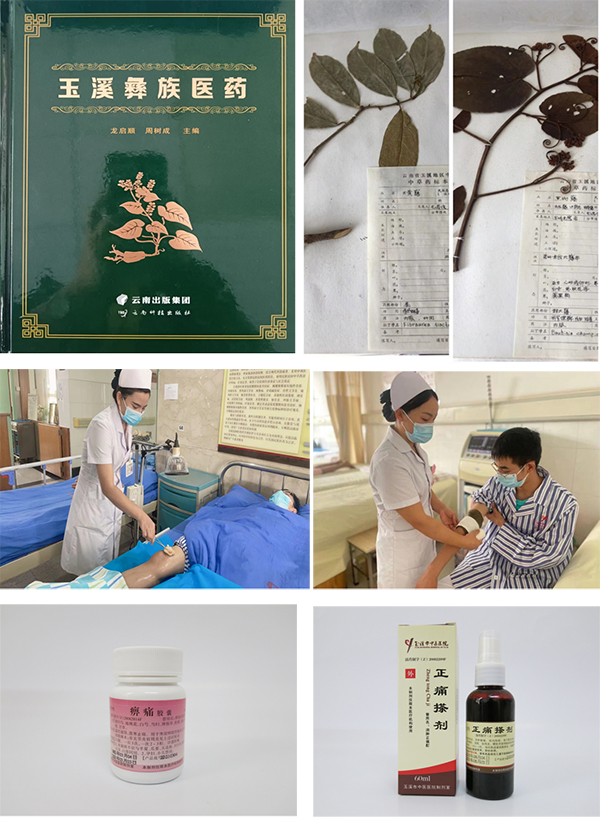

醫院堅持“名醫、名科、名院、名技、名藥”為核心的“五名工程”建設,實施“人才強院”方針,注重對醫院155名少數民族專業技術人才的培養教育,2015年以來發展少數民族黨員9名,選送25名少數民族醫護骨干赴深圳市兒童醫院等上級醫院進修學習,培養29名副高以上少數民族醫技人員,為民族團結工作提供人才保證和智力支持。作為全省唯一一所單獨設置民族民間醫藥科的醫院,充分發揮民族民間醫藥特色,健全完善民族醫療服務體系,挖掘、整理、研究民族民間醫藥的古籍文獻、經典名方、特色診療方法等,應用彝藥80余種、民族特色療法5種,研制“痹痛膠囊”“正痛搽劑”等民族醫藥特色的方劑、酊劑、外用藥等,主編出版1部專著《玉溪彝族醫藥》,實施彝族醫藥等科研項目20余項,公開發表彝族醫藥科研文章10余篇,將傳承創新民族醫藥精髓作為增進各族群眾健康福祉的重要抓手。

(三)強化為民服務,唱響民族團結“凝心曲”。

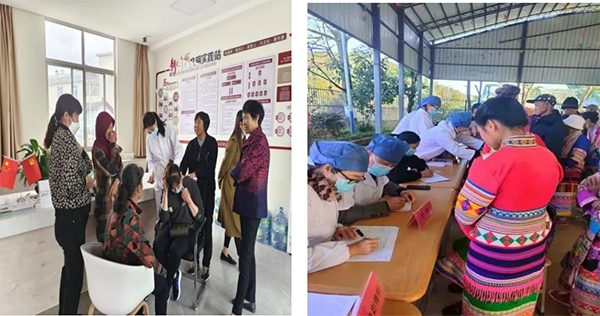

始終保持密切聯系群眾的政治優勢,著力緩解各族群眾“掛號難、繳費難、尋醫難”的難題。持續深化便民利民,以處方掃碼付費功能的落地實施為依托,在全市率先實現醫保移動支付;實現了檢驗報告自助查詢與打印、獻血者血費減免線上結算。開展“熱血送暖,接力生命”無償獻血活動,醫院120名職工,獻出熱血35000毫升,引導干部職工牢固樹立休戚與共、榮辱與共、生死與共、命運與共的共同體理念,促進各民族在中華民族大家庭中像石榴籽一樣緊緊抱在一起。立足中醫特色優勢,結合“我為群眾辦實事”實踐活動,到峨山縣富良棚鄉、通海縣納古鎮等彝族、回族聚居地開展中醫義診活動100余次,以醫為媒、以藥為介,為少數民族群眾提供針灸艾灸治療、健康宣教、疾病篩查等服務,努力滿足各族患者對中醫藥的需求。選派10余名醫護骨干先后馳援瑞麗市、孟連縣、鎮康縣、隴川縣等少數民族地區,為筑牢民族地區疫情防控屏障貢獻中醫力量。緊緊圍繞對口幫扶工作,對掛包聯系點峨山縣迭舍莫村和通海縣楊梅溝村投入60余萬元幫助修建村衛生室、黨員活動室等基礎設施,為傳遞民族團結正能量、營造和諧穩定的社會環境發揮積極作用。先后派出200余名醫護專家對少數民族聚居的怒江、勐海、勐臘、瀘西等12家民族地區醫療單位開展對口支援,幫助開展新技術新業務150余項、中醫適宜技術100余項,推動優質醫療資源下沉民族地區,用行動詮釋“決不讓一個兄弟民族掉隊,決不讓一個民族地區落伍”的承諾。