【跟我學針灸】腳氣熏人,銀針幫您解尷尬

?本文為《跟我學針灸》專欄第16期內容,感謝您的支持與分享!

腳氣,又稱腳弱。本病以足脛麻木、酸痛、軟弱無力為主癥。隋·巢元方《諸病源候論》對本病作了細致的論述。臨床根據其癥狀表現,主要分為干腳氣、濕腳氣和腳氣沖心等。

本病主要是指維生素B1缺乏所致的腳氣病。此外,營養不良、多發性神經炎等具有類似癥狀的疾患,亦可參照本篇治療。

病因病機

本病主要因為水寒和濕熱之邪侵襲下肢,流溢皮肉筋脈;或飲食失節,損傷脾胃,濕熱流注足脛;或因病后體質虛弱,氣血虧耗,經脈、經筋失于涵養所致。如濕毒上攻,心神受擾則心悸而煩,循經竄犯肺胃則喘滿嘔惡。

辨證

本病初起僅覺兩腳無力,漸漸酸重頑麻而縱緩,而后兩下肢或見軟細,或浮腫。因此可分為干、濕兩類:

濕腳氣偏于實證,癥見足脛腫大,甚則腳腫連膝,脈象濡緩,舌苔白膩;

干腳氣偏于虛證,癥見足脛肌膚日漸瘦削,冷麻酸重逐漸加劇,形神萎弱,或兼見便秘溲黃,舌質淡紅苔黃,脈弦或弦數。如見癥氣逆喘滿,心悸煩熱,神志昏者,名為“腳氣沖心”,實屬兇險之候。

治療

1.針灸

治法取足少陽、陽明與太陰經穴為主。偏實者針用瀉法;偏虛者針用補法。

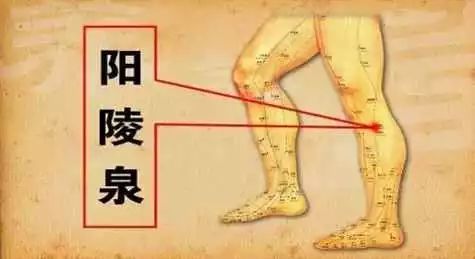

處方陽陵泉、足三里、懸鐘、三陰交。

隨證配穴

腳氣沖心:巨闕、內關、郄門;

脾胃虛弱:脾俞、胃俞;

跗腫麻木:八風、太白。

方義傷于濕者,下先受之,濕邪滯留足脛,流溢肌膚,故取足三里、三陰交瀉陽明、太陰之濕;補髓會絕骨,筋會陽陵,充養筋骨而使步履輕健。腳氣沖心者,取心募巨闕,心包經內關,郄門以定悸除煩消滿。脾俞、胃俞,施補法以健運化濕。八風、太白為治腳氣之效穴,瀉之使濕熱下泄而消跗腫。

2.電針

選穴風市、足三里、伏兔、懸鐘

方法:通電10—15分鐘,采用疏波或疏密波刺激量和頻率以病員耐受情況而定。每次選二對穴,每日或隔日一次。

3.水針

選穴曲池、外關、陰陵泉、足三里、懸鐘

方法:采用維生素B1100毫克或維生素B12100微克注射液,每次取2—4穴,每穴注入0.5—1毫升,隔日一次,10次為一療程。